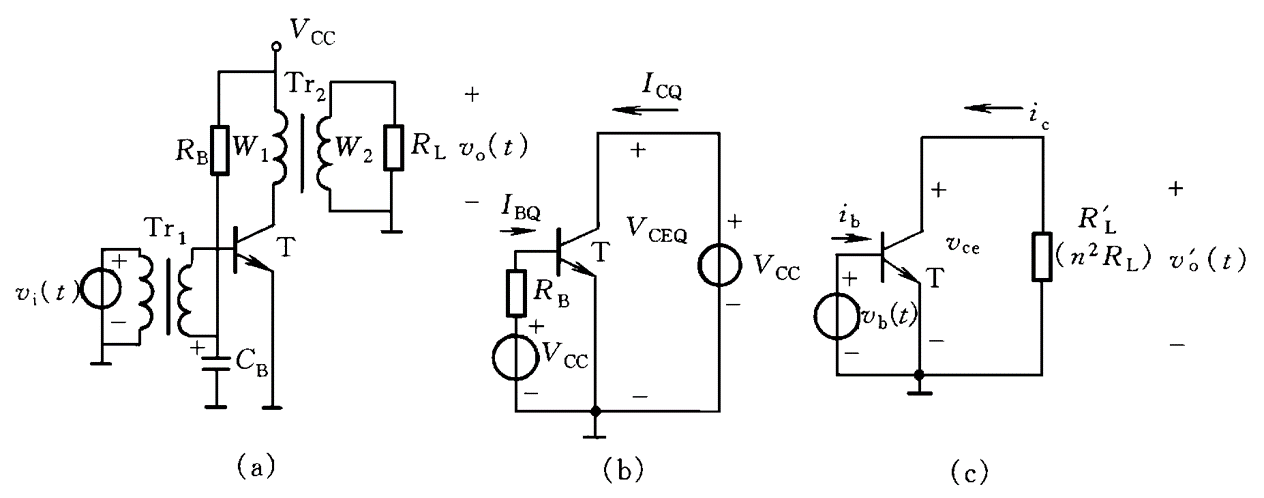

变压器的交流通路仍是变压器

起振时可认为是小信号状态

振幅起振条件:开环增益T(ωosc)=ViVf>1

二反相放大器增益>3

相位起振条件:φT(ωosc)=2nπ

稳定条件:T(ωosc)=1,φT(ωosc)=2nπ

变压器特性:同名端极性相同

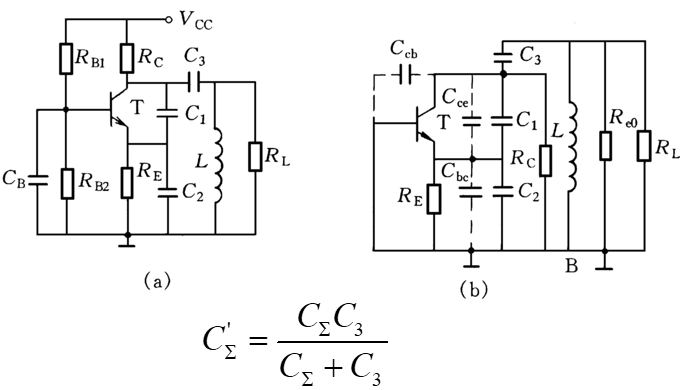

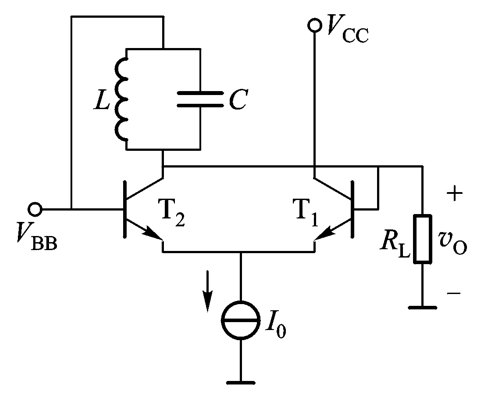

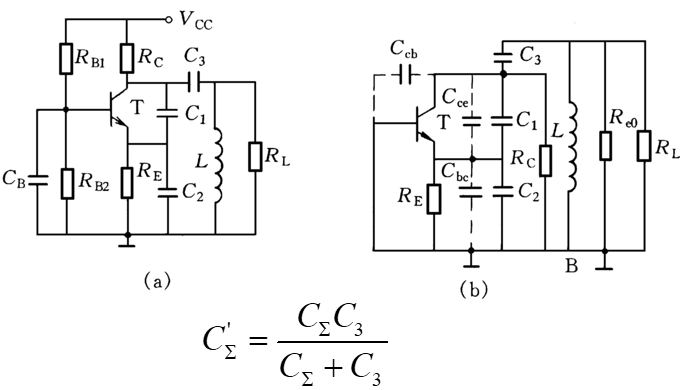

三极管的三个电极分别与并联谐振回路的三个引出端点相连

- 电容三点式振荡电路:两串联电容与电感并联

- 电感三点式振荡电路:两串联电感与电容并联

BE和CE间为同性质电抗,BC为异性质,电路以发射极所接电抗类型命名

有时可以利用晶体管的等效阻抗:等效阻抗Cb′e或Cgd,但其值极小,一般仅在原电路中无该类型电抗时才能使用

- LC串联电路:电路频率高于自谐振频率时呈感性

- LC并联电路:电路频率低于自谐振频率时呈感性

先画出电路的交流通路,再断开闭合环路

常将负载电阻以外的部分折算为谐振网络,以此利用谐振时谐振网络的特性来简化计算

相位起振条件常被简化为X1+X2+X3≈0,即三电抗之和为0

振幅起振条件被简化为gm>n1gL′=ngi,其中n=X1+X2X2

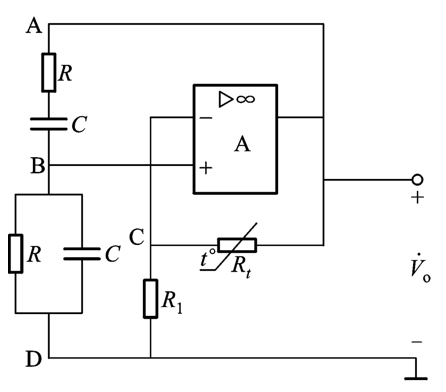

自给偏置

振幅增大时,发射结偏执电压将向截止方向移动,使放大器增益下降,提高了振荡的稳定性

直流偏置

注意直流时的电感的短路和电容的断路

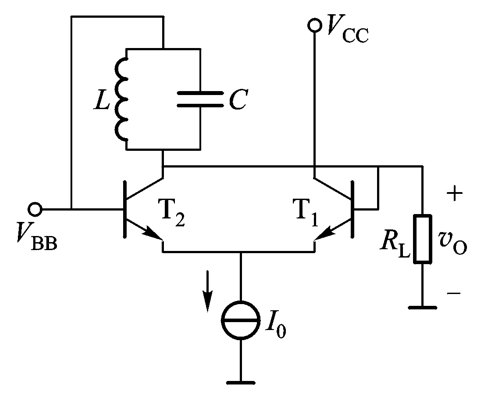

一管趋向截止而使差模传输特性进入平坦区

正反馈从一管的输出接至同一管的输入

φT(ωosc)=φz(ωosc)+φf=0,φz(ω)=−arcsinQeω02(ω−ω0)

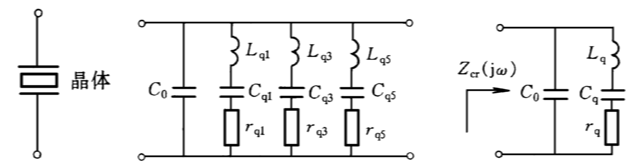

电压与形变形成正反馈

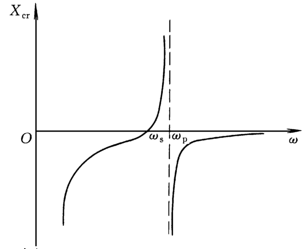

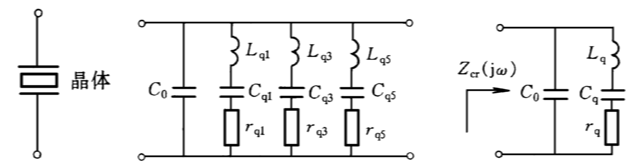

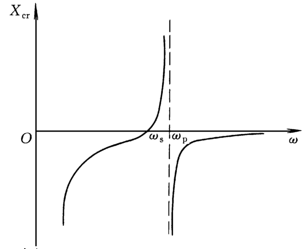

有串联、并联两个谐振点,串联谐振:短路;并联谐振:断路

Zcr(jω)≈jXer=−jωC011−(ωωp)21−(ωωs)2,C0为石英静态电容、支架、引线组成的电容,ωs=LqCq1,ωp=LqCq+CoCqCo1,其两者之间的频率中的石英呈感性

并联型、串联型:由三点式振荡电路加上晶体得到

并联型:晶体呈断路用来替换电感(需注意直流通路)

串联型:晶体呈短路用来替换电容

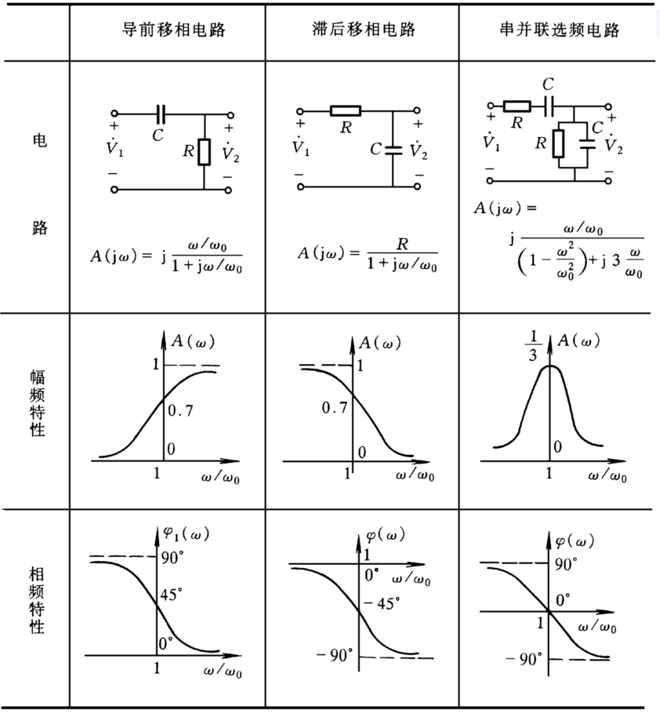

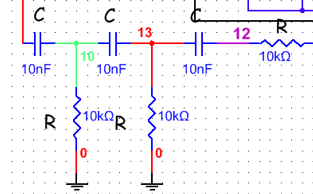

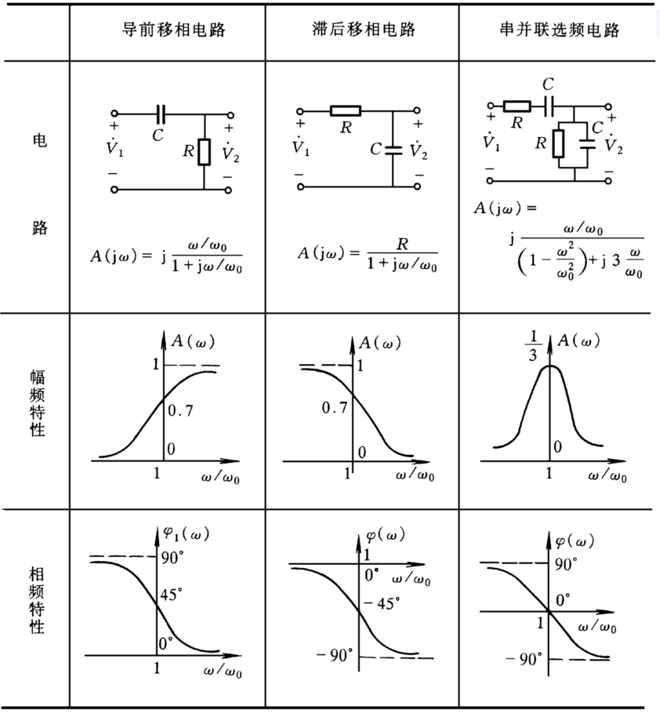

一级RC电路实际能提供的最大相移不到90°

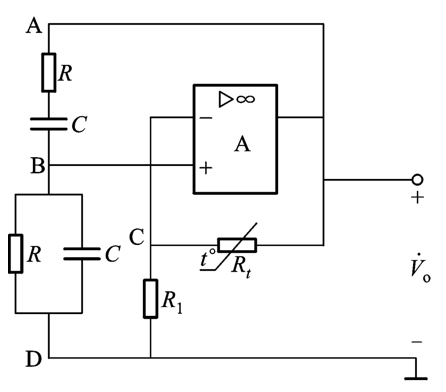

外稳幅文氏电桥振荡电路。集成运放接同相放大器,提供零相移。

开路增益:T(ω0)=31R1Rt+R1

RC串并联选频电路应与同相放大器相连

移相为0的电路的虚部为0

以上电路:ωosc=6RC1

实质是能量转换器

性能要求

集电极效率ηC=PDPo=Po+PCPo,其中Po为输出功率,PD为直流功率,PC为管耗

- 甲类:全周导通,集电极效率最低

- 甲乙类:大于半周导通但不全通

- 乙类:半周导通

- 丙类:小于半周导通,集电极效率最高

- 整流器:AC-DC

- 斩波器:DC-DC

- 逆变器:DC-AC

- 交流-交流变换器:AC-AC

- 热阻:Rth=PT2−T1

- 最大耗散功率:Pcm=RthTjM−Ta

- 集电结与周围环境的热阻:Rth=R(th)jc+R(th)ca,jc:结与管壳,ca:管壳与环境

- 装散热器后总热阻:Rth=R(th)jc+R(th)cs+R(th)sa

- 二次击穿:不限制电流的击穿会迅速由高压小电流转为低压大电流,且不可逆

- 功率MOS管

- 绝缘栅双极型功率管

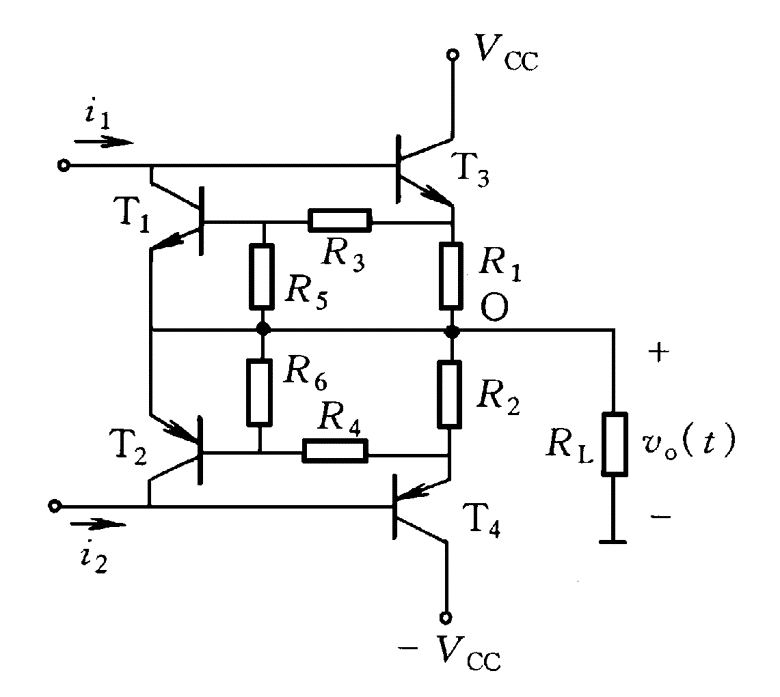

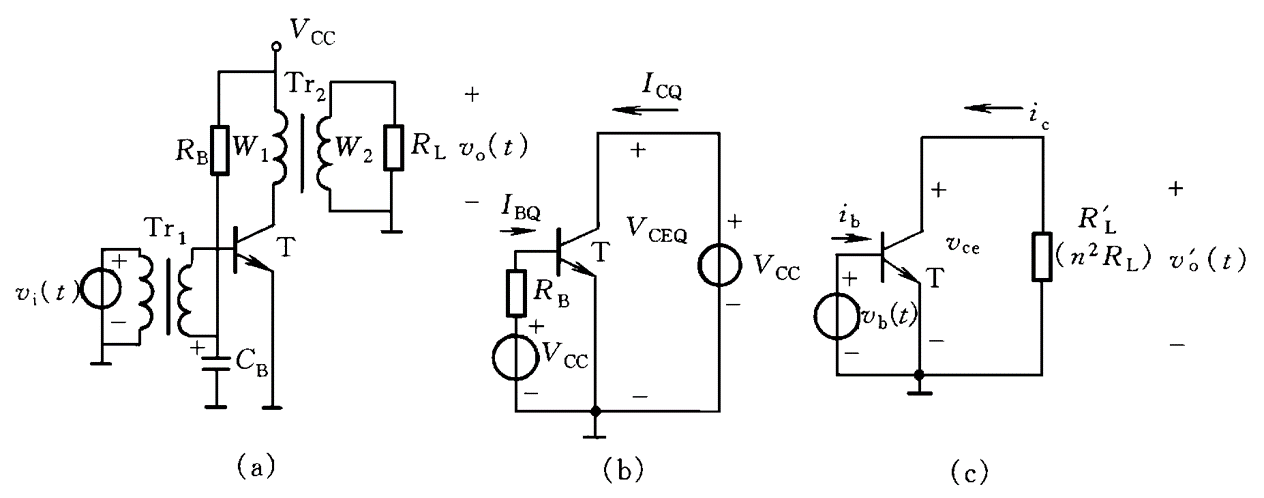

RL′=n2RL

直流负载线:vCE=VCC

直流工作点Q:直流负载线与静态电流iB=IBQ,iC=ICQ的三线交点

信号振幅只能取VCC左侧以保证不失真,电流振幅只能取ICQ上侧,以保证不失真

交流负载线:过Q的斜率为−RL′1

直流功率:PD=VCCICQ

集电极管耗:PC=PD−Po

集电极效率:ηc=PDPo=21VCCICQVcmIcm,ηc,max=50%

要使输出信号功率最大,Q须在交流负载线中点:Vcm=Vcc,Icm=ICQ

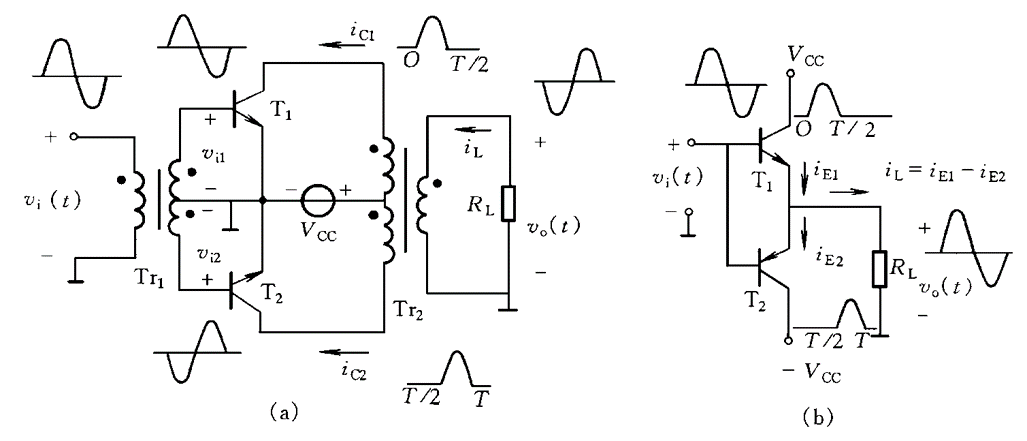

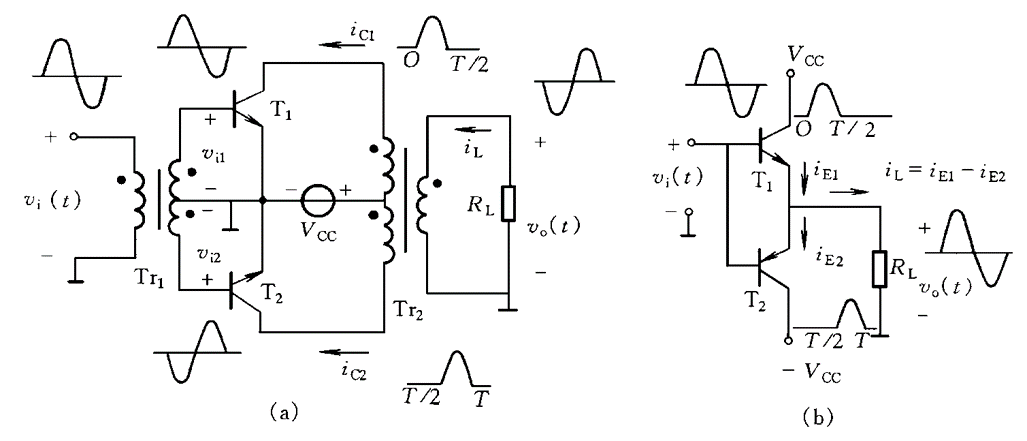

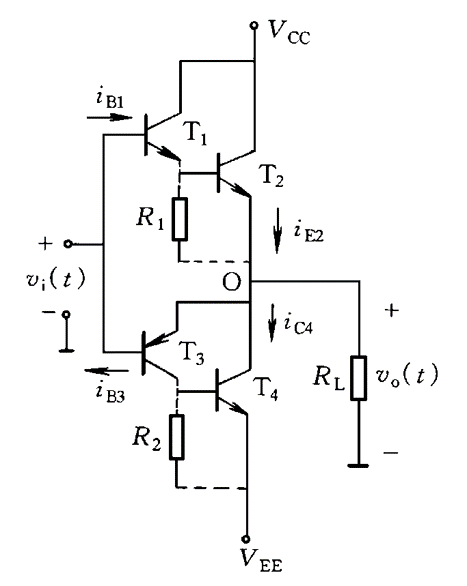

工作原理:

未输入信号时,两管截止,输出电压为0。

加信号vi=Vimsinωt后,两管轮流导通。

正半周期,T1导通,T2截止,iE1=iC1;负半周期,T1截止,T2导通,iE2=iC2。通过负载RL的电流iL=iE1−iE2为完整的正弦波。

此处为正负电源供电!若只有一个电源则所有VCC÷2,ξ×2(即VCC/2Vcm)

电源电压利用系数:ξ=VCCVcm

总直流功率:PD=PD1+PD2=π2VCCIcm=π4ξPLmax

集电极效率:ηc=4πξ,ηc,max=4π%

集电极管耗:PC1=(2πξ−2ξ2)PLmax

总功率:PC=(4πξ−ξ2)PLmax

交叉失真

管子存在导通电压

须在BE间加正偏

二极管偏置

VBB=2VTln(IR/IS)

VBE倍增偏置电路

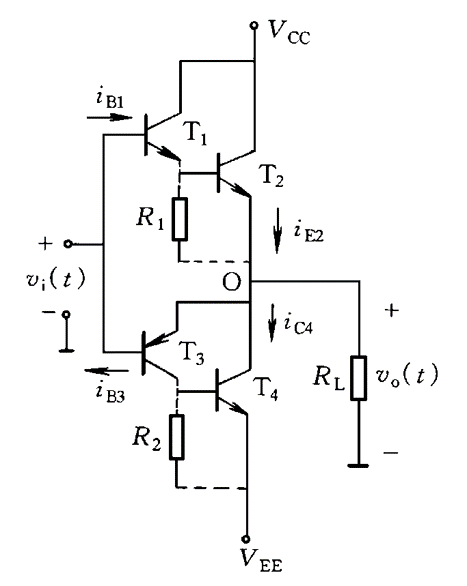

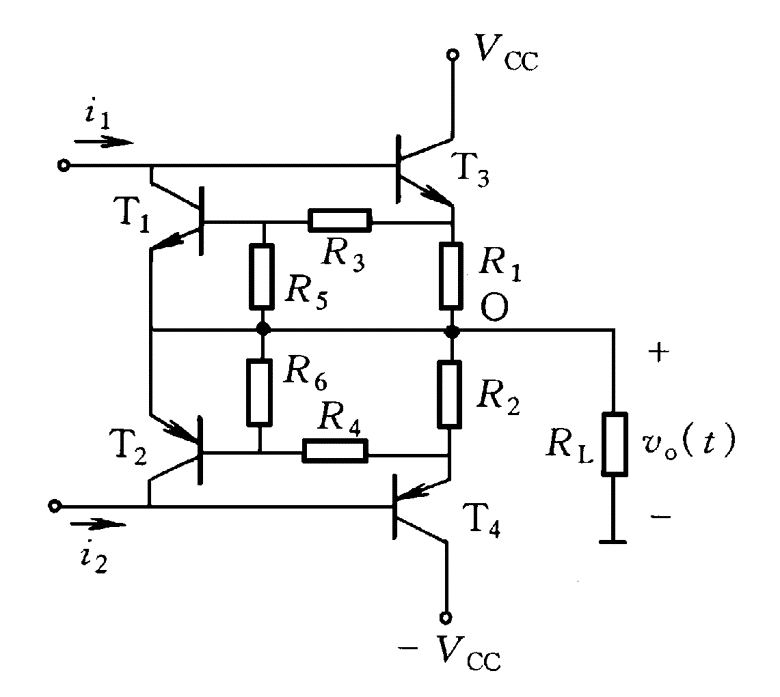

准互补推挽电路

复合管类型由第一个管的类型决定。例如图中T2类型与T1一致。

保护电路

T1,T2为保护管

输入激励电路